内科でよくある症状

- 発熱

- 腹痛

- 咳・痰

- 胃痛

- 下痢

- 便秘

- 吐気

- 嘔吐

- 動悸・息切れ

- 鼻水

- 鼻づまり

- いびき

- 疲れやすい

- むくみ(浮腫)

- 頭痛

- 関節痛

内科について

日々の生活の中で感じる症状や違和感に対して、内科をまず初めに受診される方が多いと言われています。

日々の生活の中で感じる症状や違和感に対して、内科をまず初めに受診される方が多いと言われています。

当院では、生活習慣病や内分泌内科なども含めて包括的な診療が可能です。

内科で対応可能な疾患例

風邪

のどや鼻のウイルス感染が原因となる感染症です。発症を引き起こすウイルスは200種類以上あり、コロナウイルス、ライノウイルス、アデノウイルスなどが代表的なものとして知られています。

症状や程度には個人差がありますが、鼻水・鼻詰まり、くしゃみ、のどの痛み、咳、発熱などが現れやすいと言われています。必要に応じて症状を抑えるための対症療法を実施しますが、ウイルスは抗生物質で治療できないため保温・栄養・休養を意識して自然回復を期待します。なお、風邪によって免疫力が低下すると、細菌による2次感染のリスクが高まるため、注意が必要です。肺炎や気管支炎、お子様によく見られる中耳炎などは風邪が原因となって発症するケースが多いと言われています。

風邪を予防するために、手洗い・うがい、規則正しい生活、十分な休息と睡眠、栄養バランスがとれた食事を意識するようにしましょう。

熱

体調が良い時に体温測定をして、ご自身の平熱を把握しておくようにしましょう。平熱には個人差があり、35度台や37度近くになる方もいらっしゃいますが、ほとんどの方は37度より少し低いくらいとなります。なお、感染症法では、37.5度以上を発熱、38度以上を高熱として定めています。

様々な疾患の兆候として発熱が起こります。お子様の場合、風邪、中耳炎、熱中症(日射病)、扁桃炎などで発熱が起こることが多く、法定伝染病の日本脳炎や赤い発疹を伴うはしかでも発熱が起こることがあります。また、大人では、発熱以外の症状も踏まえて経過観察を行い、必要な検査や治療を実施します。

熱の経過によって推測できる疾患

- 高熱が急に出る…日本脳炎・結核性髄膜炎・ポリオなど

- 熱が徐々に上っていく…肺炎・腸チフス・肋膜炎など

- 熱が激しく上下する…敗血症・心内膜症・腎盂炎など

- 高熱の経過が一定しない…インフルエンザ・急性肝炎・はしかなど

- 微熱が長期間続く…のどや鼻の慢性炎症・悪性腫瘍・肺結核・リウマチ・腹膜炎・婦人病など

重大な疾患が潜んでいる恐れがありますので、市販の解熱剤の服用で済ませてしまうことはお勧めしません。

早期に適切な治療を行うために、発熱が起こったらなるべく早めに医師へ相談するようにしてください。

インフルエンザ

風邪とよく似た症状が起こりますが、インフルエンザウイルスへの感染が発症原因となります。風邪よりも症状は重くなりやすく、40度近い高熱、関節痛、頭痛、のどの痛み、咳、鼻水、倦怠感といった症状が代表的です。

インフルエンザウイルスは毎年その性質を変化させる特徴があり、年によって流行する型は異なります。したがって、インフルエンザワクチンはその年に流行が予想される型に対応したものを毎年作っており、私たちも毎年ワクチン接種を受ける必要があります。ワクチン接種だけで完璧に感染を防ぐことは難しいですが、感染したとしても重症化するリスクが低減される効果があります。

インフルエンザは12月の後半頃から流行が始まる傾向にあり、1〜3月に流行がピークとなります。ワクチンの効果は接種後2週間経過してから現れるもので、2か月程度は効果が持続すると考えられています。したがって、11月中にワクチン接種を済ませておけば、流行の時期に備えることが可能となります。

高血圧

血圧とは血液によって血管にかかる圧力のことで、心臓が収縮する時に最大となり、心臓が拡張する時に最少となります。したがって、血圧測定の際に表示される値は、収縮期血圧と拡張期血圧の2種類があります。また、緊張や運動によって血圧の値は変動するため、診察の際にはご自宅で安定した状態で測定した値を重視しています。そして、家庭血圧が最高135mmHg/最低85mmHg、診察室血圧が最高140mmHg/最低90mmHgを超えた場合、高血圧の診断となります。

血圧とは血液によって血管にかかる圧力のことで、心臓が収縮する時に最大となり、心臓が拡張する時に最少となります。したがって、血圧測定の際に表示される値は、収縮期血圧と拡張期血圧の2種類があります。また、緊張や運動によって血圧の値は変動するため、診察の際にはご自宅で安定した状態で測定した値を重視しています。そして、家庭血圧が最高135mmHg/最低85mmHg、診察室血圧が最高140mmHg/最低90mmHgを超えた場合、高血圧の診断となります。

血圧が高い状態が続くと血管への負荷が大きくなりますので、動脈硬化の進行リスクが高まります。また、動脈硬化によって、心筋梗塞、脳梗塞・脳出血、大動脈瘤といった重大な疾患が起こるリスクが高まりますので、血圧の値を適正値に保つことが必要となります。

高血圧は、飲酒・喫煙、肥満、運動不足、ストレス、塩分の過剰摂取などの不規則な生活習慣が原因となって引き起こされます。したがって、血圧を適正値に保つためには生活習慣の見直しが重要となります。なお、生活習慣を見直しても改善されない場合には、薬物療法を検討します。

脂質異常

脂質異常症とは、悪玉(LDL)コレステロールが140mg/dl以上、中性脂肪が150mg/dl以上となる高脂血症に加えて、善玉(HDL)コレステロールが40mg/dl未満と少なくなる状態も含まれています。脂質異常症はこれといった自覚症状が現れずに進行する特徴があるため、サイレントキラーとも呼ばれています。

脂質異常症とは、悪玉(LDL)コレステロールが140mg/dl以上、中性脂肪が150mg/dl以上となる高脂血症に加えて、善玉(HDL)コレステロールが40mg/dl未満と少なくなる状態も含まれています。脂質異常症はこれといった自覚症状が現れずに進行する特徴があるため、サイレントキラーとも呼ばれています。

また、動脈硬化の進行によって、心筋梗塞、狭心症、脳梗塞といった重大な疾患の発症リスクが高まりますので、注意が必要です。脂質異常症の発症と進行は、飲酒、肥満、食生活、運動不足などが原因となると考えられています。したがって、生活習慣の見直しが必要となり、改善が見られない場合は薬物療法を検討します。

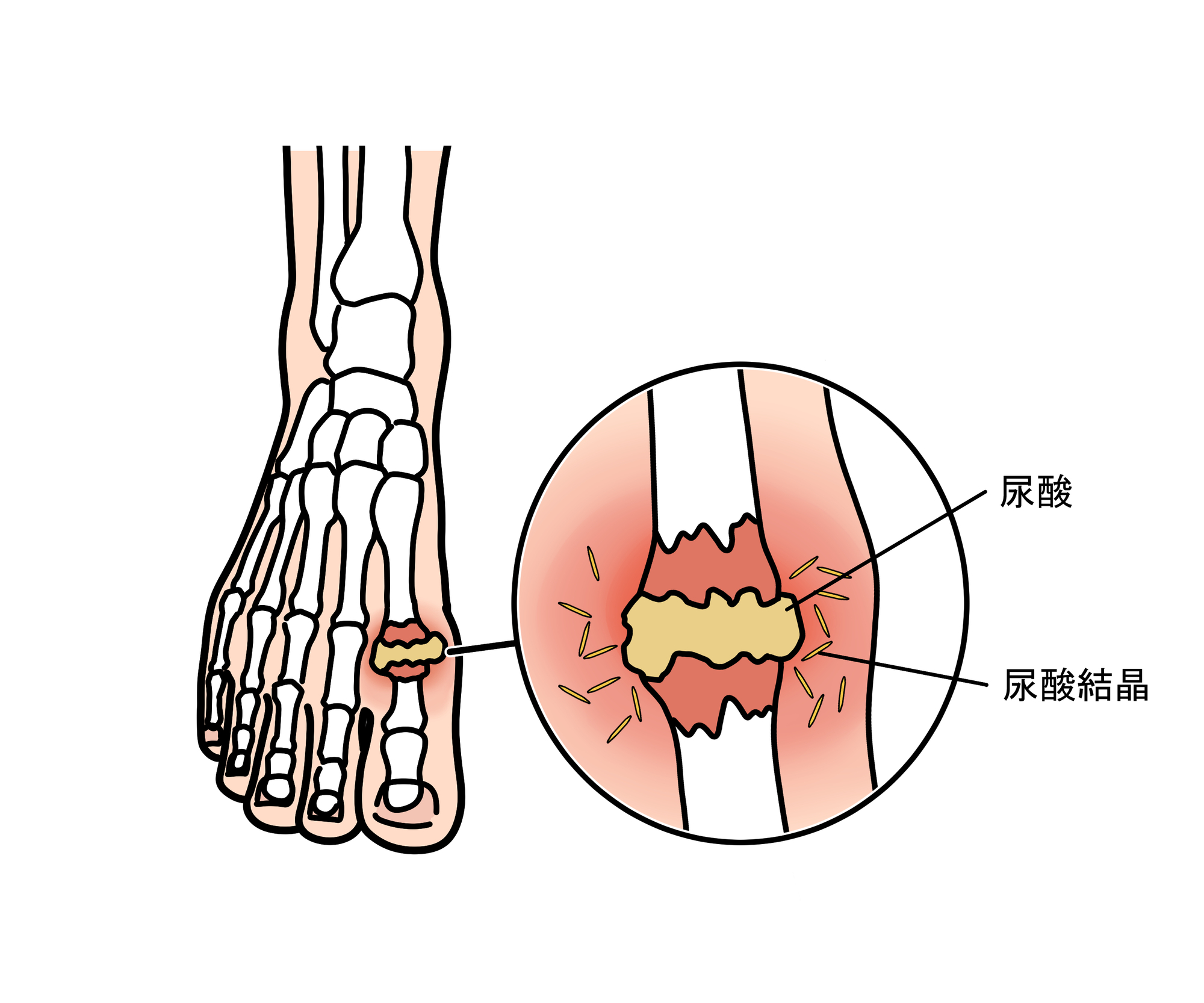

高尿酸血症・痛風

高尿酸血症とは血中の尿酸値が高い状態であり、必要以上の尿酸が鋭い針のような形の結晶となり関節に付着する場合があります。そして、結晶の付着による炎症によって強烈な痛みが生じる状態を痛風発作と呼びます。

高尿酸血症とは血中の尿酸値が高い状態であり、必要以上の尿酸が鋭い針のような形の結晶となり関節に付着する場合があります。そして、結晶の付着による炎症によって強烈な痛みが生じる状態を痛風発作と呼びます。

足の親指の付け根に痛みが生じるケースが大半で、その他、指・肘・膝・足首にも痛みが生じることがあります。なお、高尿酸血症によって痛風発作が起こらないお客様でも、心臓病、尿路結石、腎臓結石などの合併症が起こるリスクがありますので、尿酸値を適正な値に保つことが必要となります。また、尿酸値が下がっても尿酸結晶はすぐに溶けないため、定期的な検査と治療が必要となります。

尿酸は、食べ物に含まれるプリン体が体内で分解されることで生じるものです。魚卵、レバー、いわし、エビなどの食べ物にプリン体は多く含まれていますので、このような食べ物をなるべく摂取しないようにすることが大切です。また、アルコールによって尿酸値が上がりますので、お酒の飲みすぎにも注意しましょう。

不整脈

心臓は全身へ血液を循環させるポンプのような働きをしています。収縮と拡張を絶え間なく反復し、電気的刺激によって規則的かつ自動的に動きを制御されています。この電気的刺激が正常に作用しないことで不整脈に繋がります。

不整脈は症状が軽い場合もあれば重篤な疾患が原因となっている恐れもあります。したがって、不整脈でお悩みの方はなるべく早めに専門医へ相談することをお勧めします。また、心電図検査や定期健診で異常が判明した場合も速やかに医師へ相談するようにしてください。

心不全

心不全とは、全身へ血液を循環させるポンプのような心臓の働きに異常が起こり、全身へ循環する血液量が減少する状態のことです。なお、高血圧などによって起こる場合は心臓のポンプ機能に異常はないこともあります。

心臓の働きによる血液の循環によって様々な身体機能が保たれていますが、血液量の減少によって起こる症状が複数あると言われています。近年では食生活の欧米化によって日本でもお客様の数が増加の一途を辿っています。

花粉症(アレルギー性鼻炎)

当院ではダニやスギ花粉によるアレルギー性鼻炎の治療が可能です。

当院ではダニやスギ花粉によるアレルギー性鼻炎の治療が可能です。

アレルギー性鼻炎の一種である花粉症は、植物の花粉がアレルギー原因物質(アレルゲン)となり、鼻水、鼻づまり、立て続けのくしゃみ、目のかゆみ、充血、違和感、涙などの症状が起こります。重症化すると、頭痛、微熱、倦怠感、イライラ感、不眠、皮膚やのどのかゆみ、咳、顔や身体のほてり、下痢などの症状が起こることもあります。

スギやヒノキの花粉が代表的なアレルゲンとして知られていますが、その他、カモガヤ、ブタクサ、シラカンバ、イネ、ヨモギ、ハンノキなどの花粉も原因となるケースがあります。また、花粉が飛散する時期にのみ症状が現れることから、季節性アレルギー性鼻炎とよばれることもあります。

湿疹・皮膚炎

湿疹は皮膚の表層・真皮上皮に起こる疾患であり、発症原因は多岐に渡ります。

湿疹の発症原因の大半は外部からの刺激が原因となる接触性皮膚炎だと考えられています。明確に原因となる物質が分かっている場合はその物質との接触を避ければ良いですが、発症原因が不明な場合もあります。症状としては、発赤やかゆみが代表的ですが、小さなブツブツや水疱が見られることもあります。原因不明の湿疹であっても、ステロイド外用薬を使用することで、症状の改善が期待できます。

なお、湿疹は乳幼児から高齢者まで幅広い年代で起こり得る疾患であり、皮膚疾患の中で最もお客様の数が多いと言われています。

不眠症

不眠症とは、早朝に目が覚めてしまう、夜になかなか寝付けない、睡眠が持続しない、ぐっすり眠れず睡眠が足りない感じがするといった症状が続き、疲労、日中眠くなる、注意力が落ちるといった状態が起こるようになります。日本人の約5人に1人は不眠症のお客様と言われており、小児期や青年期の発症は少ないですが、20~30代から発症数が増え、加齢に伴って中年・老年期に発症数が大きく増加します。

60歳以上の約3人に1人は不眠症のお客様と言われており、不眠症で通院している方の約20人に1人は不眠症治療薬を服用している傾向にあります。

不安障害

不安は、自分自身に注意喚起するために人間が持っている機能の一つであり、不安を感じることで危機や危険の対処や回避が可能となっています。不安障害に陥ると、不安を過剰に感じやすくなってしまい、本来は危険ではないものに対しても恐怖心や不安感を感じて、日常生活にも悪影響を及ぼす恐れがあります。

不安は、自分自身に注意喚起するために人間が持っている機能の一つであり、不安を感じることで危機や危険の対処や回避が可能となっています。不安障害に陥ると、不安を過剰に感じやすくなってしまい、本来は危険ではないものに対しても恐怖心や不安感を感じて、日常生活にも悪影響を及ぼす恐れがあります。

また、人前で話したりする際に不安になったり緊張することは誰しも経験することですが、不安障害に陥ると人前で通常よりも過剰に不安感を抱いてしまい、学業や仕事にも悪影響が及びます。

首・腰・手足などの痛み、しびれ

当院では、筋肉、骨、神経、関節など全身の運動器についても診療が可能です。肩、首、膝、腰などの痛み、神経痛、手足のしびれといった長期間にわたる症状だけでなく、骨折、捻挫、打撲、脱臼といった外傷、交通事故で生じた痛みなども含めて包括的な診療を実施しています。また、当院では。外傷や疾患の診療だけでなく、機能改善のための診療まで対応しています。

当院では、筋肉、骨、神経、関節など全身の運動器についても診療が可能です。肩、首、膝、腰などの痛み、神経痛、手足のしびれといった長期間にわたる症状だけでなく、骨折、捻挫、打撲、脱臼といった外傷、交通事故で生じた痛みなども含めて包括的な診療を実施しています。また、当院では。外傷や疾患の診療だけでなく、機能改善のための診療まで対応しています。

運動器に起こる症状は、時間の経過とともに増すことが多く、自覚症状が乏しい軽症段階で適切な診療を受けることをお勧めします。特に、交通事故に遭われた方は、事故後に精神が安定してから症状を自覚されることも多いため、これといった自覚症状がなくても速やかに医師へ相談することをお勧めします。

発熱外来について

当院では発熱外来に対応しております。院内の感染対策はしっかり行っておりますのでご安心ください。

当院では発熱外来に対応しております。院内の感染対策はしっかり行っておりますのでご安心ください。

下記のような症状が出ている方はご来院ください。

- 風邪や発熱の症状がある方(咳、痰、鼻水、喉の痛み、体のだるさなど)

当院では、抗原定性キットに対応しております。

抗原定性キットの所要時間は15分。体調にご不安なことがございましたらお気軽にご来院ください。

※PCR検査、溶連菌検査、ノロウイルス検査は行っておりません。

蒲田で朝8時から診療の内科

蒲田にお住まいの皆様へ

蒲田駅前やまだ内科糖尿病・甲状腺クリニックの院長、山田朋英と申します。

蒲田駅前やまだ内科糖尿病・甲状腺クリニックの院長、山田朋英と申します。

18年間にわたる病院での勤務経験や都内の東大病院での糖尿病内分泌内科専門の実績、英国での留学経験を生かし、私自身蒲田で育った大田区民として、地域の皆さまの健康を守るために予防医療と治療に注力してまいります。

病院にも引けを取らない医療を提供し、皆さまの悩みに真摯に向き合い、一緒に解決できるクリニックを目指しています。

朝8時から診療しております

通勤・通学前にぱっとお悩みを解決できるよう、朝8時から診察しております。

以下のようなお悩みをお持ちの方はお気軽にご相談ください。

- 発熱

- 腹痛

- 咳・痰

- 胃痛

- 下痢

- 便秘

- 吐き気

- 嘔吐

- 動悸・息切れ

- 鼻水

- 鼻づまり

- いびき

- 疲れやすい

- むくみ(浮腫)

- 頭痛

- 関節痛

医療機関では珍しい、「距離の近い」内科クリニック

当院はお客様のお悩みを、可能な限り早く解決して差し上げたいという思いから、LINEやSMSで受診前に気軽にご相談いただくことができます。

また、WEB予約については個人情報の登録なしで空き状況が確認いただけますので、ストレスフリーな通院環境となっております。

困ったときにすぐに連絡できる、すぐに予約が取れる、シームレスなクリニック環境を整えてまいります。

風邪の症状が気になる方へ

病院での診断方法と受診のポイント

風邪は日常的にかかる病気ですが、「病院で診てもらうべきか?」と迷うことも多いでしょう。

内科での診察内容や検査方法、受診の目安について説明します。

風邪の一般的な症状とは?

風邪(感冒)は ウイルス感染 によって引き起こされ、次のような症状が現れます。

- 鼻水・鼻づまり

- 喉の痛み・違和感

- 咳・くしゃみ

- 発熱(軽度~中等度)

- 全身の倦怠感

- 頭痛・関節痛

通常、風邪は 数日~1週間程度 で自然に回復します。しかし、 長引く場合や症状が重い場合 は、他の病気の可能性もあるため注意が必要です。

風邪で病院を受診すべきタイミング

次のような症状がある場合、早めに病院での診察を受けましょう。

- 高熱が続く(38.5℃以上が3日以上)

- 呼吸が苦しい・息苦しさがある

- 咳がひどく、長期間続いている(2週間以上)

- 喉の痛みが強く、水分も摂取しにくい

- 頭痛や倦怠感が強く、日常生活に支障が出る

- 乳幼児・高齢者・持病のある方で体調が悪化している

風邪と似た症状でも、 インフルエンザ・新型コロナウイルス・細菌感染症 などの可能性があるため、適切な診断を受けることが大切です。

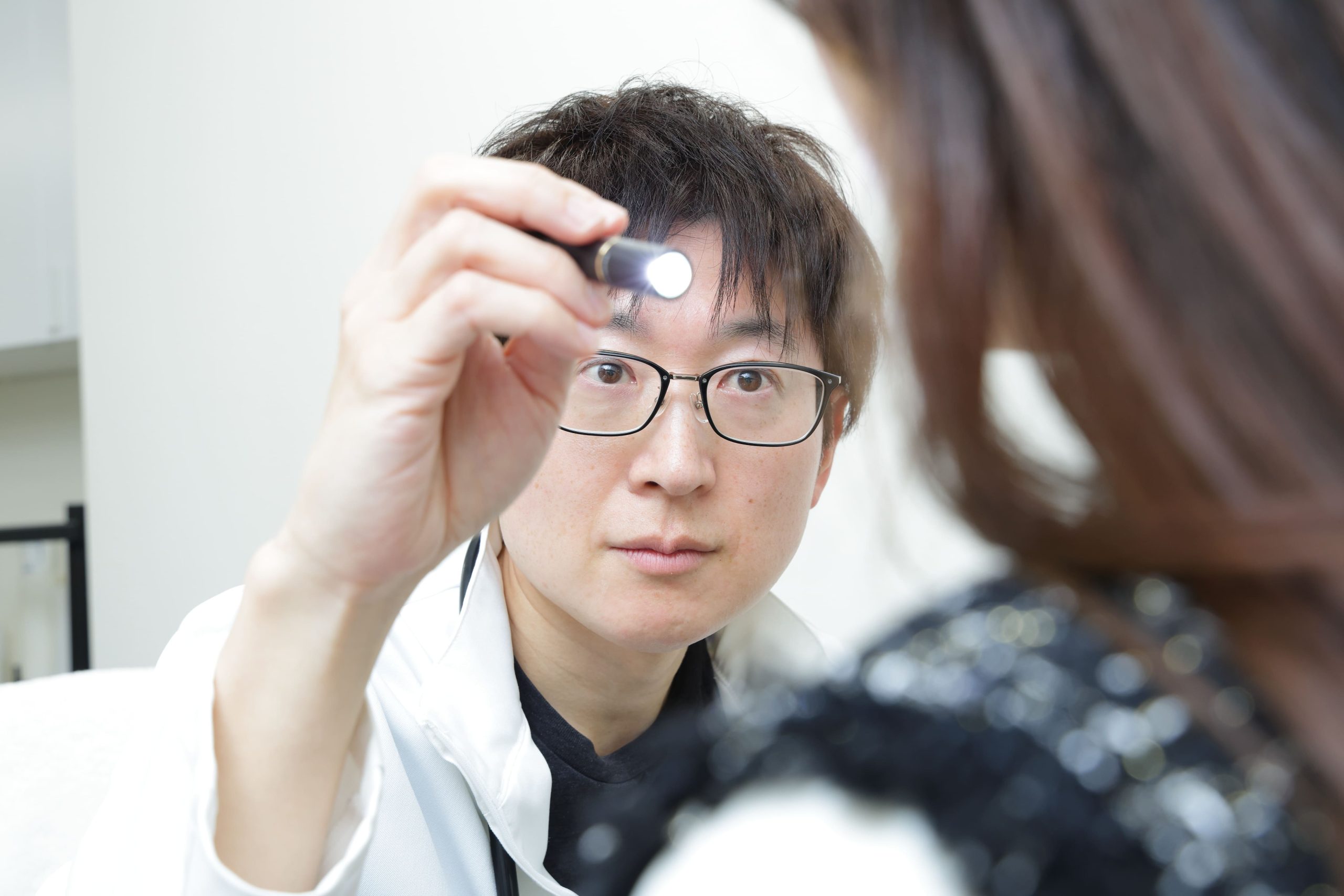

病院での風邪診断方法

病院では、主に以下の方法で診察・診断が行われます。

医師の問診と視診

- いつから症状があるか

- どのような症状が続いているか

- 風邪以外の病気の可能性(肺炎、気管支炎など)の確認

喉や鼻、肺の状態 を診察し、風邪かどうかを判断します。

必要に応じた検査

- インフルエンザ迅速検査(発症後12時間~48時間が適切な検査タイミング)

- コロナウイルス検査(抗原検査・PCR検査) ※当院では対応しておりません

- 血液検査(細菌感染が疑われる場合)

- レントゲン検査(肺炎の疑いがある場合)

これらの検査を通じて、 他の感染症との区別を行い、最適な治療方針 を決めます。

風邪の治療法と自宅での対処

風邪の多くは ウイルス感染のため、抗生物質は無効です。

病院で処方される薬は 症状を和らげる対症療法が中心です。

- 解熱剤・鎮痛剤(カロナールなど) → 発熱や喉の痛みを抑える

- 咳止め・去痰剤 → 咳を軽減し、痰を出しやすくする

- 抗ヒスタミン薬 → 鼻水・くしゃみを抑える

自宅でのケア

- こまめに水分補給をする(脱水予防)

- 十分な睡眠と栄養をとる

- 部屋の湿度を50~60%に保つ

- うがい・手洗いを徹底する

風邪の予防方法~日常生活でできる対策~

病院を受診しなくても 風邪を予防することが最も大切 です。

- 手洗い・うがいを習慣にする

- マスクを着用し、飛沫感染を防ぐ

- バランスの取れた食事で免疫力を高める

- 規則正しい生活と適度な運動を心がける

- 湿度管理をし、ウイルスの増殖を抑える

特に 免疫力が低下しやすい冬場や季節の変わり目 は、風邪予防を徹底しましょう。

風邪の診断・受診の目安を押さえて適切な対応を

病院を受診しなくても 風邪を予防することが最も大切 です。

- 風邪の症状は 軽度なら自然治癒 するが、 高熱や息苦しさ がある場合は病院を受診

- 病院では 問診・視診・必要に応じた検査 で診断

- 治療は 対症療法が中心、自宅でのケアも重要

- 日常的な予防策 を徹底し、風邪を防ぐ

風邪の症状が気になる方は、無理せず 適切なタイミングで病院を受診 しましょう。

コロナワクチンについて

当院では、新型コロナワクチン接種の予約が今年度の定員に達しましたので、現在新規の受付を中止しております。

関連ページ

- 生活習慣病外来 蒲田で生活習慣病の予防と治療をお考えの方へ

- 高血圧症 外来 蒲田で高血圧治療をお探しの方へ

- 大田区蒲田で脂質異常症(高脂血症)治療をお探しの方へ

- 高尿酸血症・痛風 外来

- インフルエンザ

- メタボリックシンドローム

- 不眠症・不安症

- 湿疹・皮膚炎

- 睡眠時無呼吸症候群

- 花粉症(アレルギー性鼻炎)

- 健康診断

- 医院紹介

- 医師紹介

- 当院の特徴

- 求人案内

監修者プロフィール

院長 山田 朋英 (Tomohide Yamada)

院長 山田 朋英 (Tomohide Yamada)

医学博士 (東京大学)

山田院長は、糖尿病・甲状腺・内分泌内科の専門医であり、東京大学で医学博士号を取得しています。東大病院での指導医としての経験や、マンチェスター大学、キングスカレッジロンドンでの客員教授としての国際的な研究経験を持ち、生まれ故郷の蒲田でクリニックを開院しました。

資格・専門性

- 日本糖尿病学会認定 糖尿病専門医・研修指導医

- 日本内科学会 総合内科専門医

豊富な臨床と研究の経験を活かし、糖尿病や甲状腺疾患における最新の治療を提供しています。

最新更新日:2025年3月16日